Der Sempachersee

Viele der fischereilichen aber auch privaten Erlebnisse spielen sich am Sempachersee ab. Daher lohnt es sich schon, den Sempachersee auch "Auswärtigen" näher zu bringen.

1. Daten Sempachersee

Grösse: 14.5 km2

max. Tiefe: 87 m

Seevolumen: 0.639 km3

Wasserspiegel: 504 m.ü.M.

Länge: 7.5 km

Breite: 2.4 km

Abfluss: Sure

Uferlänge/Seeumfang: 19.8 km

Der Sempachersee hat sechs grosse Zuflüsse:

• Greuelbach

• Rotbach

• Kleine Aa

• Grosse Aa

• Sellenbodenbach

• Lippenrütibach

• Meienbach

Abfluss in die Suhre mit 1,3 m3/s

Hydraulisches Einzugsgebiet: 61,44 km2

D. h. aus 61.44 km2 Landfläche läuft das Wasser in den Sempachersee

Der Sempachersee ist weltweit einer der bestuntersuchten Seen. Drei Viertel seines Einzugsgebiets wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Wasseraufenthaltszeit ist lange. Nur alle 15 Jahre wird das Wasser durch Zu- und Abfluss ersetzt. Dies führt zu einer geringen Verdünnung der eingetragenen Stoffe.

Was ist der Sempachersee für uns alle?

• Schweizweit einer der ertragreichsten Seen

• Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tiere

• Naherholungsgebiet für Tier und Mensch Trinkwasserspeicher für viele Gemeinden

aber

• Felchen überleben vorwiegend aufgrund künstlicher Aufzucht

2. Wie gesund ist der Sempachersee?

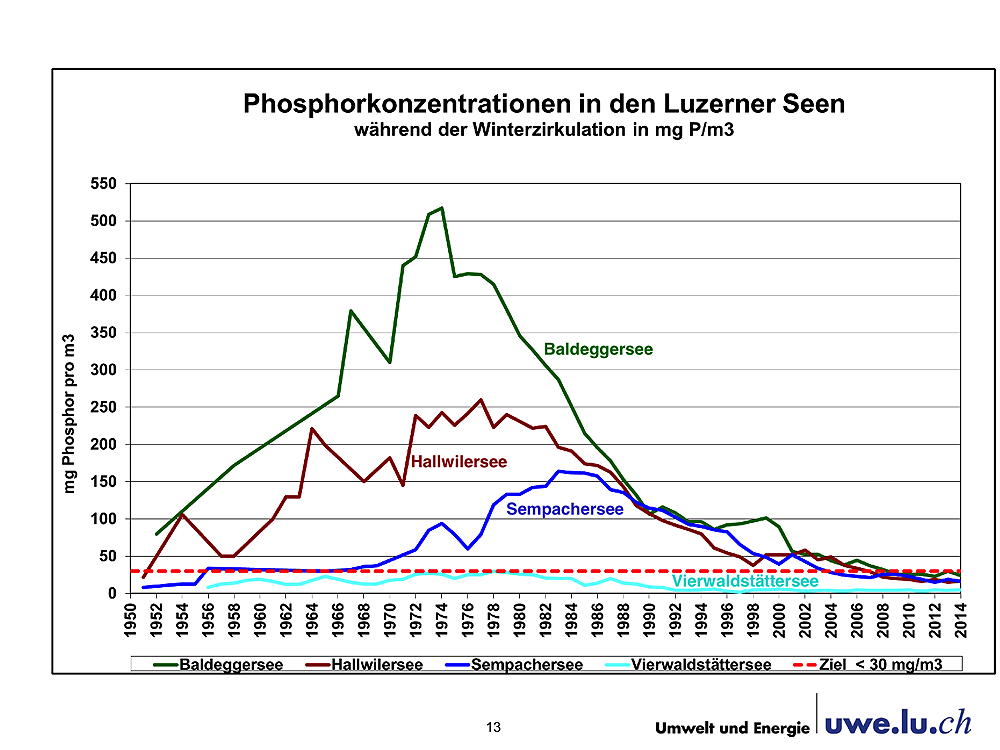

Die Intensivierung der Landwirtschaft rund um den See sowie die vermehrte Einleitung ungereinigter Siedlungsabwässer führte in den 1970er Jahren zu einem massiv höheren Nährstoff-Eintrag, was ein übermässiges Gedeihen von Algen hervorrief. Nach dem Absterben der Algen entzogen diese bei ihrer Zersetzung im Tiefenwasser dem See viel Sauerstoff, was am 9. August 1984 in einem Fischsterben gipfelte. Seit ca. 40 Jahren wird der Sempachersee nun künstlich belüftet. Der Sempachersee ist auch heute noch ein Patient den man pflegen muss.

TV-Beitrag Zustand Sempachersee 1994, Bilanz nach 10 Jahren

Seebelüftung

3. Belüftung und Phosphor-Reduktion als Lösung des Problems

Die nachfolgenden Informationen wurden uns am

Freitagsstamm vom 6. Oktober 2023 im Fischerhüttli Nottwil mit dem Thema

«Vorstellung Belüftungskonzept des

Sempachersee's»

von Herrn Kaspar Käslin, Gemeinderat Nottwil, vorgetragen.

3.1 Der "Gemeindeverband Sempachersee"

Unter dem Namen "Gemeindeverband Sempachersee" schliessen sich die Einwohnergemeinden im hydrologischen Einzugsgebiet des Sempachersees, namentlich Beromünster, Eich, Hildisrieden, Neuenkirch, Nottwil, Oberkirch, Rain, Rothenburg, Ruswil, Schenkon, Sempach und Sursee zu einem Gemeindeverband zusammen.

3.2 Das Ziel des Gemeindeverbandes

Ziel des Gemeindeverbandes ist ein gesunder Sempachersee.

Dies bedeutet, die mittlere Gesamt-Phosphorkonzentration im Seewasser während der Vollzirkulation soll bis Ende 2026 nicht höher sein als 20 mg/m3 und bis Ende 2035 nicht höher als 15 mg/m3.

der Sauerstoffgehalt soll nur mit Zirkulationshilfe in jeder Tiefe 4 mg/l und auf dem Seegrund jederzeit höher als 1 mg/l sein. Zudem sollen sich die Felchen wieder auf natürliche Weise fortpflanzen können.

Dieses Ziel soll sowohl mit see-externen als auch mit see-internen Massnahmen erreicht werden.

Zu diesem Zweck führt der GVS see-interne Massnahmen durch. Der Gemeindeverband Sempachersee betreibt, solange dies notwendig ist, eine Seebelüftungsanlage.

Er unterstützt die kantonalen Behörden bei den see-externen Massnahmen, namentlich bei der Verminderung der Aus- und Abschwemmung von Nähr- und Schadstoffen von landwirtschaftlichen Flächen in Drainageleitungen und Gewässer im See-Einzugsgebiet und bei der Siedlungsentwässerung.

3.3 Der Sempachersee wird seit 40 Jahren mit Luft resp. Sauerstoff belüftet – warum ist das notwendig?

Wegen Phosphoreintrag wachsen die Algen mehr als gewünscht. In den unteren Wasserschichten gibt es durch den Zersetzungsprozess von abgestorbenen Algen zu wenig Sauerstoff.

3.4 Was ist und woher kommt Phosphor?

Als natürlichen Phosphordünger werden meist Gülle, Jauche oder Mist aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung sowie Gärreste aus Biogasanlagen und Komposte eingesetzt. Mineraldünger werden aus

bestimmten Gesteinen oder durch chemische Produktionsverfahren hergestellt. (Phosphor-Definition.pdf)

Der Phosphoreintrag in den Sempachersee ist mit 4.1 Tonnen (2017-2021) immer noch zu hoch.

Der Phosphordünger in den Böden wird bei viel Regen in die Bäche und auch in den Sempachersee gespühlt. Im See beschleunigt es das Algenwachstum – diese wiederum sterben irgendwann ab und sinken auf den Seegrund - dieser Vorgang verbraucht Sauerstoff – daher ist in der unteren Wasserschicht kaum Sauerstoff vorhanden.

In einem See ohne Sauerstoff stirbt das Leben. (Fischsterben Sempachersee 1984)

3.5 Technische Installationen

• Vierter Kompressor im Einsatz (Stand 10/2023)

• Rund 52 kW Stromverbrauch!

• Stromkosten pro Jahr? Zahlen folgen.

• Die Filteranlage entfernt Luftschadstoffe, Kompressor-Öl und Kondenswasser aus der Druckluft

• Verteileranlage reguliert und überwacht

die Luftmenge für jeden einzelnen Diffusor

Die gesamthaft 8 Diffusoren wurden vor 40 Jahren hergestellt – ein Ersatz ist aktuell sehr schwierig zu erhalten, da die Lieferanten nicht mehr existieren.

3.6 Die Seebelüftung variiert je nach Jahreszeit.

Im Winter wird der See mit grobblasiger Druckluft zwangszirkuliert (Durchsatz 300 Nm3/h

Im Sommer wird ins Tiefenwasser feinblasig Reinsauerstoff eingetragen (Durchsatz 400 Tonnen pro Jahr)

Vielen Dank

Der Fischerverein Sempachersee dankt Kaspar Käslin, für die umfassenden Informationen zur Seebelüftung.

Wir wünschen Kaspar Käslin mit seinen diversen Funktionen weiterhin viel Erfolg.

Herzlichen Dank

Fischerverein Sempachersee

Der Vorstand und alle Mitglieder

Die Seebelüftung wird auch in anderen Seen in der Schweiz notwendig

Zugersee, weiter lesen

Baldeggersee, weiter zum Video

Es gibt schon wieder neue Probleme. In diesem Fall mit

sogenannten PFAS-Chemikalien, weiter zum

Video

4. "Unser Wasser unser Sempachersee"

• Unser Wasser – Daten und Fakten

• Seewasserwerk Sempach: Wie aus Seewasser Trinkwasser wird

• Die Kläranlage: Wie Abwasser gereinigt und aus Klärschlamm Ökostrom wird

• Der Sempachersee – Daten und Fakten

• Die Fische im Sempachersee

• Der Lernort Schlichti: Den Wasserorganismen auf der Spur – Lernen am See

• Landwirtschaft und Seesanierung

• Seebelüftung: Wie ein überdüngter See saniert wird

Die Broschüre wurde vom © Gemeindeverband Sempachersee, CH-6206 Neuenkirch 2013 erstellt.

Die Seebelüftung wird auch in anderen Seen in der Schweiz notwendig

Zugersee, weiter lesen

Baldeggersee, weiter zum Video

5. Geschichte der Fischenzen im Sempachersee

Fischenzen

Das Stift Einsiedeln besass im 12. Jahrhundert die Fischrechte/Fischenzen in Oberkirch und Eich.

Im Archiv wurde festgestellte, dass dieses Fischrecht im Jahr 1349 für 4'700 geräucherte Fische an den Fischer verpachtet wurde. Dies sind bei 150g pro Fisch 4700 Fische x 0.15kg = 705kg. Beim

heutgen Preis von CHF 75.-/Kg sind das ca. CHF 53'000.-/Jahr – das ist viel Geld.

Wenn Du mehr lesen willst wie: Fischerfamilien am Sempachersee oder Informationen zum

Sempachersee, dann kannst Du hier weiter lesen... oder das Buch kaufen.

Quelle:

Auszüge aus dem Buch «OBERKIRCH GESTERN HEUTE MORGEN» 1986

Verfasser: Gottfried Hofer, Küssnacht, 2018

6. Weitere Informationen zum Thema Sempachersee und Fischen aus dem Archiv

Sempachersee mit Spital Sursee

Aufnahme im Tiefflug von Friedli Werner,

Fotograf, 1910-1996

Aufnahme vom 8. Mai 1953

Dateiname LBS_H1-014777

Künstliche Zucht von Felchen 1926 im Hafen von Rapperswil (SG).

35-mm-Stummfilm von Willy Leuzinger (Cinémathèque suisse, Filmsammlung Cinema Leuzinger, Signatur 19a; Konsultativkopie Memobase ID CS-10_3).

Damals wurde die Fischzucht ohne grosse Hygienevorschriften durchgeführt.

Weiter zum Video...

© Historisches Lexikon HLS

Bildcode: Com_M13-0041-0001-0005

Fotograf: Salvisberg, Kurt

Titel: Luzern, Fischerei Saison-Beginn, 1. Februar 1964

Beschreibung: Links: Reusssteg 11, rechts: Pfistergasse 20

Datierung: 01.02.1964

Man beachte die Fischerausrüstung und die engen Platzverhältnisse.

Die Bilder sind je nach Grösse, Verwendung einem Copyright unterworfen.

Es ist interessant alte Bilder vom Sempachersee, den Ortschaften etc. als Schwarz-Weiss-Aufnahme zu sehen.

Weitere Bilder im ETH-Archiv betrachten

7. Die Doufurkarte zeigt mehr als eine Insel im Sempachersee

Die Topographische Karte der Schweiz 1:100 000 (Dufourkarte) ist das erste amtliche Kartenwerk, das die Schweiz landesweit

abdeckt. Sie wurde zwischen 1845 und 1865 publiziert und entstand damit parallel zum modernen Bundesstaat.

Warum ist die Dufourkarte heute so interessant?

Die Duforkarte (1845-1865) zeigt im Sempachersee zwei nebeneinander liegende Inseln.

Die Seeabsenkung

Bis 1806 konnten die Schiffe auf dem Sempachersee noch ihre Boote an der Stadtmauer vom Sempach befestigen – so hoch war der Seespiegel. Danach wurde der Seespiegel um ca. 2 m abgesenkt. Nun

wurden Inseln sichtbar, die vorher unter Wasser waren. Warum hatte die Karte 2 Inseln – Vermutungen darüber können auf der Webseite trechter.ch nachgelesen werden.

Namensgebung der Insel

Zur 700-Jahrfeier von Sursee im Jahr 1956 führte die Zeitung "Die Woche" einen Wettbewerb durch, Der Namen "Gamma-Inseli" wurde aus den eingesandten Vorschläge auserkoren - Gewinner des

Namens-Wettbewerbes war die die 3. Sekundarschule aus Horw.

Pfahlbauer am Sempachersee

2004 konnte die Zürcher Tauchequipe im Auftrag der Kantonsarchäologie Luzern eine Prospektionskampagne im Sempachersee durchführen. Während die Fundstellen am Westufer des 1806 um etwa 2 m

abgesenkten Sees heute vollständig im verlandeten Bereich liegen, konnten am Ostufer zahlreiche Pfahlfelder und Kulturschichten festgestellt werden.

Leider muss der Zustand der meisten erfassten Ufersiedlungen als desolat bezeichnet werden. Teilweise sind nur noch die Spitzen der Pfähle vorhanden. Die Bestandesaufnahme der Luzerner

Ufersiedlungen sollte dringend weitergeführt werden. Die für die Prospektion und allfälligen Schutzmassnahmen nötigen Mittel sind jedoch nicht vorhanden.

Weiter lesen...

Quellenangabe: Trechter.ch, Stadt Sempach,

8. Das «Zellmoos», beim Trechter Sursee

Das Zellmoos gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe "Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen"

Dieses Welterbe "Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen" umfasst eine Auswahl von 111 der beinahe 1000 bekannten archäologischen Pfahlbaustationen in sechs Ländern um die Alpen (Schweiz,

Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien und Slowenien).

Weiter lesen...

oder hier

Die Pfahlbausiedlung Zellmoos

Die Ufersiedlungen kamen bei der Absenkung des Sempachersees 1806 zum Vorschein. Durch mehrere Grabungen wurden auf der Halbinsel je eine mächtige Kulturschicht aus der Jungsteinzeit (4000–3800

v. Chr.) und der Spätbronzezeit (1155–800 v. Chr.) dokumentiert. Dazwischen liegen Siedlungsreste der Frühbronzezeit (ca. 1800–1600 v. Chr.).

Im Bereich des Gammainseli ergaben Tauchprospektionen und Bohrungen drei Siedlungsschichten und ein grosses Pfahlfeld der Spätbronzezeit, sowie jungsteinzeitliche Lesefunde.

Gut untersucht ist die Besiedlung während der Spätbronzezeit. Die Siedler legten ebenerdige Steinböden und Kuppfelöfen an und fertigten Beile, Lanzenspitzen und Schmuck aus Bronze. Aus Italien

wurden Glas- und Bernsteinperlen, aus der Westschweiz Bronzearminge importiert. Ein Zinnbarren vom Gammainseli stammt aus dem Erzgebirge und ist als prähistorischer Fund für den europäischen

Kontinent einmalig.

Text- und Bild-Quelle: Archälogie

Luzern und weiter lesen...

Es gibt ein digitales Archiv von Informationen zum Thema, weiter lesen...

• Archäologischer Verein Luzern: https://avlu.ch/

• Einen Überblick über unsere Angebote: https://archaeologie.lu.ch/Archaeologie_erleben

• Unsere analogen und digitalen Publikationen: https://archaeologie.lu.ch/Publikationen

Für weitere Frage wendet Euch bitte an:

KANTON LUZERN, Bildungs- und Kulturdepartement, Dienststelle Kultur, Archäologie

Libellenrain 15, 6002 Luzern

9. Bücher zu den Themen

1. Auflage 2016

Einband: Hardcover

Ausstattung mit ca. 650 meist farbigen Abbildungen

Seitenzahl: 448

Format: 24 x 30 cm

ISBN/EAN: 978-3-7995-0676-2

VGP-Nr. : 400676

Webshop

Die Themen reichen von der ersten Entdeckung im 19. Jahrhundert bis zur Ernennung der Pfahlbauten zum UNESCO-Welterbe im Jahr 2011. Im Zentrum stehen die Pfahlbauten in Baden-Württemberg; es werden aber alle relevanten Zeitepochen und Kulturgruppen der Steinzeit und Bronzezeit von Slowenien und Italien bis hin zur Schweiz und Frankreich behandelt.

Seiten 192 1

Grösse: 7 x 24 cm, Paperback,

Abbildungen 200 farbig

ISBN 978-3-8392-0440-5

Webshop

Saisonal, regional, laktosefrei und Nose-to-Tail? – Was heute Trend ist, war bei den Pfahlbauern Alltag. Ausgehend von neuesten Forschungsergebnissen begeben sich vier Archäologen in der

Pfahlbauküche auf Spurensuche. Was hat man vor 5.000 Jahren an den Seeufern des Alpenvorlandes gegessen? Antwort geben über 50 Rezepte zum Nachkochen, verbunden mit spannenden und überraschenden

Informationen zur Küche, Ernährung und dem Umweltwissen der Pfahlbauer.

Weitere Infos: https://palafitfood.com/

Der Fischerverein wünscht "en Guete" bei den Menues.

Bild: Sempachersee / Triechter Sursee mit Kapelle Mariazell